12人のフェミニズムの女性たちの証言

ドキュメンタリー映画『何を怖れる フェミニズムを生きた女たち』(松井久子監督)を観る機会がありました。1970年10月21日、東京・銀座の路上で日本のウーマンリブが誕生してから40数年、フェミニズムの第1世代として批判や攻撃をものともせず、最前線を生きてきた12人のフェミニズムの女性たちの証言をつづった初のドキュメンタリー映画です。証言者は、田中美津さん、米津知子さん、滝石典子さん、上野千鶴子さん、井上輝子さん、樋口恵子さん、加納実紀代さん、池田恵理子さん、高里鈴代さん、田中喜美子さん、中西豊子さん、桜井陽子さんです。

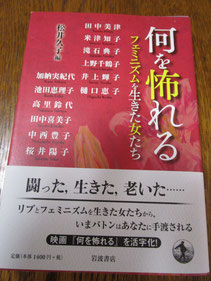

この映画の著書もすでに刊行されています。映画と著書と併せて読んでいただければさらに深まっていくと思います。

ウーマンリブ運動に飛び込ませた原動力

映画は田中美津さんの証言からはじまります。1971年のリブ合宿に参加した田中美津さんは「人に言えないことをはじめて話せた、こんなことも言えるんだ」と驚いたそうです。女性であるという自分の生きにくさにもがき続け、何か違うなと思ってきたことがこの合宿の中で開かれたと言います。田中美津さんは小学校に上がる前に「チャイルド・セクシュアル・アビューズ(子どもの性的虐待)」を受けたことを母に告白し、母親は驚愕し、その男と父親を呼びつけ激怒します。幼かった田中さんは「母があんなに怒ることを、楽しいと思ってしまったダメな私」にそれ以降も抱えることになってしまったと言います。そんな自分に悲しみ、情けないと思う一方で、「この私が無価値なものであるのなら、こんな地球壊れたって構わない」という激しい怒りが込み上げ、それがウーマンリブ運動に飛び込ませた原動力だったと語ります。田中さんは「ある人が『自分の人生を火にくべるような思いでリブを始めた』と言っていたけど、私もまったく同じ。自分は汚れた女だという思い込み、うまく生きようとしたら『どこにもいない女』を演じるしかないという現実、そういったものに生涯抑圧されていくのなら、こんな地球ぶち壊したって構わないという激しい思い。それらが私らをリブに駆りたてた」と言います。

リブと出会って自分の障がいと向き合う

子連れの女性、傷つけられてきた女性、失恋した女性等、全国から多くの人がリブ合宿に集まります。下肢に障がいを持つ米津知子さんも「討論するつもりで、まず自己紹介するのですが、自己紹介が延々と続く。話すことでうれしかったことを覚えています。みんな自分が開かれていくような気がしたんじゃないでしょうか。何を話してもみんなが聞いてくれる」と話します。「家族とうまくいっていない、会社で浮いている、学校で居場所がない、そういう人たちが自分の同類がいるかもしれないと駆け付けてきた。とにかくみんなうれしそうで、興奮していて、自分が何者で、どうしたらもっと楽になれるか、自分らしくいられるか知りたくて話し続けていた。苦しくて、閉塞感に苛まれていて、居場所が見つからないという人が、どこかに道があるはずだと希望を抱いて参加したのだ」と。米津さんは自分の障がいに向き合うことを怖れていたけれど、リブと出会って向き合わざるを得なくなったと語ります。1972年、優生保護法改悪問題が起こった時、「障害をもった人が生まれてこないようにする、そのために女の人が子どもを産むことについて規制する法律だ」ということがわかり、「自分のもう一つの特性である障害に再び出会ってしまった」と米津さんは語ります。優生保護法改悪は「女の人が子どもをもつかどうか、それは個人的なようで、政治的・社会的な問題。女性をしばるあらゆる問題に通じる入口のようなもの」である、と。現在、米津さんはDPI女性障害者ネットワークに参加し、活動なさっています。

自分が女であるということが巨大な謎だった

アクティビズムとアカデミズムの両方に軸足を持ち、その境界線上で格闘してきた上野千鶴子さんは「女性学に出会って最大の驚きは『あれ? 自分自身を研究の対象にしていいのか』ということです。目からうろこが落ちました」と語ります。「自分が女であるということが巨大な謎だったので、その『なぜ』をそのまま学問の問いにしていいんだ、というのが大きな発見でした」と。また、上野さんは「アメリカに行く前に、日本の女性差別をとことん家庭のなかでも運動のなかでも経験して」きたので、「アメリカに行ったことで、私のフェミニズムが目覚めたとか強化されたということはありません」と言います。ただし、アメリカでマルクス主義フェミニズムに出会い、「10代のとき、母の不幸は夫の人格とか夫婦の愛情ではなく構造の問題だと思」い、腑に落ちたとも言います。それから上野さんは「女の強みは弱者を抱え込むこと」だとし、「弱者に対する想像力を持てるあいだは、女は、そのことでつながっていける」と語りました。

既婚女性の採用試験

東京家政大学名誉教授の樋口恵子さんは、「男性はアルバイトで入っても、職種転換試験を受けて、正社員の道がありましたけれど、既婚女性である私にはその道はなかった」と言います。樋口さんは「編集者募集、保育に経験のある人」という新聞の求人広告を見て応募。採用面接でその会社の部長に「子どもが2歳になります」と言ったら、相手は驚愕したと言うのです。その会社には「妊娠4ヶ月で退職する内規があった」のです。「お母さん向けの本もつくっているのに、編集部に母親一人もいないでいい本ができるのですか」と反論。最終的に社長面接もクリアーし採用されたと当時の既婚女性の採用試験が難しかったことを語っています。全国女性会館協議会理事長の桜井順子さんも再就職で苦労された経験を語っています。「これは自分だけの問題ではない」と思ったそうです。当時の職業安定所に行くと、子持ちだとわかると、「まだ小さい子どもがいるのに、なぜ働きたいのか」「子どもが小さい時は母親は働かないものだ」「ご主人はいないのか、寡婦か」「ご主人は病気か」と窓口の男性職員に言われたそうです。桜井さんは「個人的なことは政治的である」と思ったのが主婦の再就職問題に取り組むきったけだったと言います。

12人の女性フェミニストたちの証言すべてを取り上げたいくらい、一人ひとりの声が貴重です。ここではすべて取り上げることはできませんが、『何を怖れる』という著書は刊行していますので、そちらをお読みいただければ幸いに存じます。

女性フェミニストたちの証言を通して感じたことは、社会的弱者が声をひき上げ、運動にしていくうえでの豊かな示唆を与えてくれます。弱者に対する想像力を持つことの意味ですね。

この映画の上映運動が各地で起こっていくことを切に願っています。